Livres recommandés :

Jusqu'à Bergen, Louis Francis, Paris, Jean Vigneau, 1947 Les carnets, de Maurice Guillon (site de l'Oflag, deux témoignages : un sur l'Aller dans « hommages et témoignages » et l'autre dans « retour et réinsertion ») Pour une fois écoute mon enfant, Roger Ikor, Paris, Albin Michel, 1975 Sine Die, Alain Briottet, Versailles, Illador, 2016 La thèse de l'Abbé Flament : La Vie à l'Oflag IID-IIB 1949-1945, Pierre Flament, Paris, Amicale de l'Oflag IID-IIB, 1957 Page « BIBLIOGRAPHIE » du site de l'Amicale de l'Oflag IID-IIB-XXIB : http://www.oflags.fr/DOCS.php

Jeudi 21 septembre - Le voyage

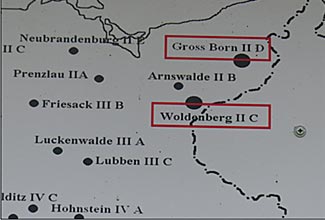

6h20, Hall EasyJet de l'aéroport d'Orly Ouest. Je rejoins aisément le groupe dans le salon 40F du Hall 4. C'est le 21ème voyage organisé par l'Amicale des Oflags IID-IIB-XXIB. Dans ce salon en attendant l'appel pour embarquer, Etienne Jacheet, le secrétaire général de l'Amicale, se lance dans des détails sur les chemins parcourus par les prisonniers lors des marches aller et retour des camps. Il évoque le développement de notre ville de destination, Borne Sulinowo en Poméranie située aujourd'hui en Pologne, sous l'ancienne appellation allemande de Gross-Born.

Arrêt suivant, en Pologne (pas de frontière entre l’Allemagne et la Pologne sinon le passage de l’Oder) : on s’arrête dans la ville de Choszczno (Arnswalde du temps allemand où se situait l’Oflag IIB), pour prendre à bord Gabriela Smolij, une amie d’Etienne, professeur de français à la retraite, qui sera notre interprète durant tout le voyage, et retirer au distributeur quelques centaines de złoty. Nous allons ensuite nous réchauffer avec une boisson chaude dans un salon de thé. Quelques nouveaux mots polonais viennent s‘ajouter à notre vocabulaire : Woda : eau, Chleb : pain…

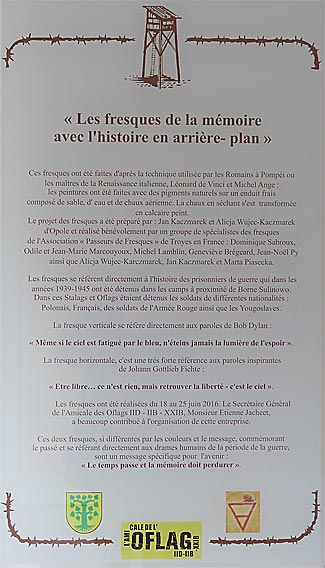

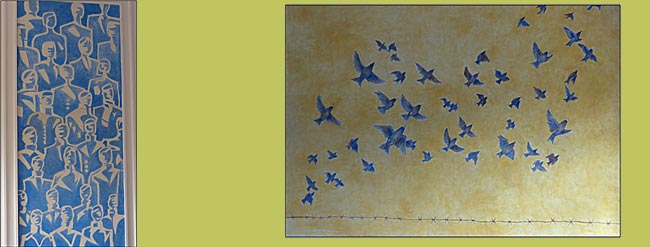

On arrive près du Musée de Borne Sulinowo où nous sommes hébergés. On admire les deux fresques de l'entrée, récemment conçues par Dominique Sabroux et des membres de son association « Les Passeurs de Fresques de Troyes (Aube). Celle de droite, dans des nuances de bleu, représentant une foule de soldats hiératiques pressés les uns contre les autres et celle de gauche portant un texte sur la liberté et illustrée par une envolée d'oiseaux dans le ciel.

Outre Dariusz Czeniawski il y a Piotr, fils d'un prisonnier polonais et sa femme Alicja, Adam, ancien officier à la caserne de Choszczno mais aujourd'hui en poste dans une autre unité de logistique qui a beaucoup fait pour la mémoire des lieux. Dariusz accueille le groupe avec gentillesse et courtoisie, les dames ont droit au baisemain, pas si fréquent de nos jours ! Il parle allemand et russe, mais pas anglais. Pour notre arrivée, il a fait dresser une table de fête, avec des petits drapeaux polonais, français et européens. Des discours de bienvenue, bien sûr, des toasts improvisés, (les pays slaves ne manquent pas à leurs traditions), et une cuisine traditionnelle délicieuse, (ah le gâteau au fromage blanc !). Nous découvrons l'équipe des Polonaises formidables qui s'occuperont chaleureusement de nous durant tout le séjour. Ce voyage sera aussi l'occasion de rencontrer des enfants de prisonniers polonais (qui ont enduré six ans de captivité) et d'échanger avec eux.

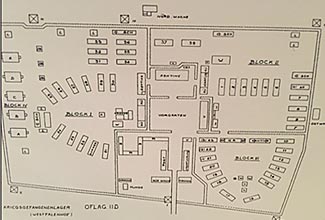

Vendredi 22 septembre Rappels historiques. Borne Sulinowo (nom polonais actuel), qui se trouve à environ quinze kilomètres au nord du premier camp de captivité de nos pères (entre 1940 et mi mai 1942), est une ville de garnison créée par les Allemands avant la Première Guerre Mondiale pour l'artillerie tractée par des chevaux. Les habitants de six hameaux et lieux-dits de Gross-Born furent vidés de leurs habitants. Du temps des Allemands, ce « Polygone » pouvait héberger les effectifs d'une Panzerdivision soit environ quinze mille hommes ; les officiers étant dans la partie boisée que nous irons voir l'après-midi. Lors d'un voyage au Canada, Etienne nous dit avoir rencontré un officier Polonais, le docteur Kostek KOWALEWSKI, ancien prisonnier de l'oflag IID, qui suggérait que les baraquements du camp devaient avoir abrité les ouvriers pendant la construction des casernements de Westfalenhof. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, les soldats allemands venaient s'entraîner sur ce polygone pendant plusieurs semaines puis partaient au front. Du temps de l'occupation soviétique, à partir de 1945, c'était une enclave militaire de deux cents km2, (20 000 ha), peuplée d'environ vingt-cinq mille soldats, qui était zone interdite et ne figurait pas sur les cartes. C'était une enclave soviétique dans le territoire polonais, avec missiles et bombes atomiques, qui faisait partie du dispositif du Pacte de Varsovie. (Rappel : Le Pacte de Varsovie, alliance militaire conclue le 14 mai 1955 entre l'URSS et les pays de l'Est dits communistes pour contrer l'adhésion de l'Allemagne fédérale en voie de remilitarisation à l'OTAN, dissoute en juillet 1991) Les bâtiments à toit plat (une vingtaine) dans les environs datent de l'époque soviétique. Au début de la recréation de la ville de borne Sulinowo, après le départ des Soviétiques en octobre 1992, il y eut de gros problèmes de chômage parmi la population qui arrivait (60%) et la ville manquait de main d'œuvre pour effectuer la réhabilitation des bâtiments militaires. Dariusz a dû travailler en Suisse pendant dix ans. A présent la ville, rénovée et reconstruite, fêtera ses 25 ans l'an prochain, en juin 2018. Première sortie, autour du Musée. Du temps de l'occupation allemande, la rue principale s'appelait Adolphe Hitler, puis est devenue Stalin Allée sous l'occupation soviétique, et maintenant, elle s'appelle « Niepodległość » (Avenue de l'Indépendance).

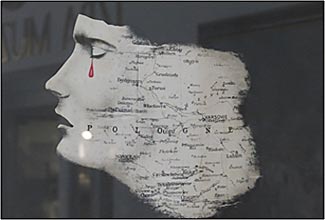

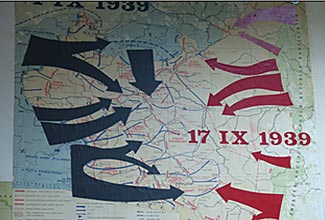

Les plaques commémoratives et le lycée-collège La visite de la ville commence à pied par une halte devant le bâtiment situé derrière le Musée, le lycée-collège inauguré le 17 septembre 2009, c'est-à-dire soixante-dix ans exactement après l'attaque soviétique dans le dos des polonais. Rappel : la Deuxième Guerre Mondiale éclate le 1er septembre 1939 lorsque les Allemands attaquent les Polonais à Gdansk, (alors appelée Danzig en territoire allemand), malgré le pacte secret de non-agression germano-polonais ; mais c'est le 17 septembre 1939 que les Russes, en accord avec le régime nazi, attaquent la Pologne à l'Est. La Pologne est prise en étau entre deux fronts. Deux ans plus tard en 1941, l'Allemagne se retournera contre son allié russe et attaquera la Russie (Opération Barbarossa). Lorsqu'il fut question de l'appellation du lycée, plutôt que de choisir le nom d'un homme célèbre, on a préféré choisir un élément de l'histoire polonaise de ces lieux et honorer les officiers polonais « Boharetow Oflagu II D », (les héros de l'Oflag II D), qui ont lutté d'abord contre les Allemands, puis les Soviétiques. La Mairie a composé un drapeau qui reprend le « tilleul », emblême de la ville de très longue date ; un chêne a été planté ce 17 septembre 2009 et il est flanqué de deux épicéas de part et d'autre.

Sur le mur du lycée, à gauche de la grille d'entrée, deux plaques ont été posées par la Mairie. La première fut dévoilée le 17-9-2009 par Madame Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska,Piotr Matejuk, fils d'un prisonnier polonais de l'Oflag IID et par Etienne. Elle porte le nom du collège lycée « Héros de l'Oflag IID ». La seconde fut dévoilée en mai 2012, lors de la commémoration du transfert des officiers polonais et français en mai 1942. Elle rend hommage à la mémoire des Officiers prisonniers résistants tués par les Allemands. Sur cette plaque, une citation : « Le temps passe, la mémoire perdure ». Le nom du lieutenant André Rabin apparaît. Blessé mortellement le troisième jour d'une tentative d'évasion en mars 1942, durant laquelle dix-sept officiers s'étaient évadés les deux nuits précédentes, il est blessé à la sortie du tunnel, transporté à l'hôpital du stalag IIB d'Hammerstein où il décède le lendemain des suites de ses blessures. André Rabin est né à Lambersart près de Lille. Pour que son nom apparaisse sur le monument aux morts de sa commune de naissance, il fallait que la mention « mort pour la France » soit apposée sur son acte de décès. Etienne a fait les recherches et les démarches nécessaires. Son nom a pu ainsi être gravé sur le monument de sa ville natale et le 8 mai 2008 une délégation de l'Amicale de l'Oflag IID-IIB-XXIB s'est rendue à Lambersart pour assister à la cérémonie. Le corps d'André Rabin fut ramené en juillet 1951 de Pologne par bateau, puis déposé au cimetière parisien de Thiais (94). Depuis, Etienne a pu entrer en relation avec l'une des petites nièces d'André Rabin, du côté maternel, qui l'a contacté grâce au site internet de l'Amicale.

Les cinq prisonniers polonais dont les noms sont inscrits sur la première plaque sont morts le même jour, le 9 novembre 1944, après avoir été déportés au camp de concentration de Mauthausen en Autriche. La plaque a été dévoilée par la fille d'un colonel polonais, 1er de la liste après André Rabin, Witold Dzierżykraj-Morawski, et par un membre de notre Amicale. Ce colonel mesurerait 1,96 m, la première balle l'a atteint au cou, deux hommes de la Gestapo l'ont remis debout et l'ont achevé de deux balles. En 1960, le gouvernement Polonais en exil à Londres, (gouvernement qui a perduré jusqu'à l'élection de Lech Walesa), l'a nommé Général à titre posthume. Le dernier, Janusz Szaybo, aspirant dans l'armée française à l'Oflag IIB, a été transféré à l'hopital du Stalag IIB d'Hammerstein car il était en mauvaise santé. Il a ensuite été transporté à Mauthausen où il a été assassiné mort.

Etienne souligne la différence entre l'attitude polonaise et française vis à vis des prisonniers de guerre. Nos pères, qui pourtant se sont battus ou ont résisté dans les camps, ne sont pas considérés comme des héros par les Français, tandis que les Polonais, eux, honorent leurs pères prisonniers comme des héros. Les deux fronts polono-allemand et polono-soviétique expliquent que les polonais considèrent les membres de leur armée comme des héros. Cela nous touche beaucoup.Le Lycée est une caserne miniature conçue pour un bataillon (environ neuf cents hommes), avec des toits en V inversé, signe de construction allemande, construite en deux ans, 1935 et 1936. A l'origine, l'ensemble formait la plus grande caserne d'Europe. C'est une architecture militaire à la prussienne typique avec le premier étage pour les soldats. Le bâtiment qui termine l'ensemble, reconnaissable à son toit plat, a été ajouté à l'époque soviétique. Du temps des Soviétiques, c'était une école pour les enfants d'officiers et de civils. Le lycée-collège a été reconstruit après le départ des Soviétiques.

Le projet de faire le tour de la ville en vélo est abandonné vu le temps menaçant, nous prenons les voitures.

Le Mess des officiers nazis appelé « Casino » (en allemand) (Kasyno, en polonais). C'est Dariusz qui nous guide. Hitler y est venu deux fois, lors de son séjour de deux jours en août 1938 et en septembre 1939 (3-6 septembre). Il a pris ses repas ici, mais il couchait dans son train spécial. Ce bâtiment superbe, construit en 1935-1936, s'étend sur 5 300 m2. A présent c'est une propriété privée, malheureusement en ruines après un incendie, le 1er février 2010 ; de plus, l'une des ailes a brûlé cette année. Devant l'édifice, le parking en forme d'esplanade formé de plaques de béton est d'origine. Sur la façade, on remarque un blason, également d'origine, Charlemagne sur son cheval, tenant un drapeau. Il symbolise le pays des Francs, le premier empire germanique. Derrière la tête du chevalier est figurée une croix gammée. Les Soviétiques qui l'ont occupé pendant quarante ans n'ont pas réussi à détruire cette sculpture car le béton était trop dur, ils l'ont donc dissimulée sous l'emblème de l'étoile rouge.

Plus loin, sous les arbres, près du panneau 11 mis en place par l'Office du tourisme, se trouvent les restes de la villa de Heinz Guderian, le général qui a théorisé la Blitzgrieg en associant les avions et les chars pour percer les lignes ennemies. D'après la photo d'époque figurant sur le panneau, c'était une superbe villa aux vastes dimensions, un genre de pavillon de chasse, l'étage à colombages de chêne. Du temps des Soviétiques, c'était une école maternelle pour enfants d'officiers, mais en 1990 le bâtiment a pris feu à cause d'un poste de télévision défectueux. Les belles maisons aux alentours étaient destinées aux officiers supérieurs travaillant au QG et à leur famille.

Autour de Borne Sulinowo

Dorflinde. C'est la seule petite rue qui reste d'un des villages (Linde) qui composaient Gross-Born du temps des Allemands. C'est actuellement une charmante petite rue restaurée, « Ulica Linde ». Les maisons ont le toit pointu des fermes allemandes. Il y a maintenant cent trente habitants. Un des bâtiments au toit plat était une église évangélique partiellement démolie en 1960 par les Soviétiques pour faire place à une petite école de village destinée aux enfants d'officiers.

Plus tard nous longeons de grands bâtiments massifs en ruine : dans ces bâtiments étaient stockés du blé et d'autres céréales et produits agricoles du temps des Allemands, puis des Soviétiques. L'un des bâtiments était une boulangerie industrielle (utilisée pour fabriquer le pain pour le polygone d'entrainement. Le toit en éternit est d'époque. Une bannière est accrochée au-dessus de l'entrée « Wystawa » (Exposition). Le terrain en face, labouré de traces de chenilles sert, en août, au rassemblement des « accros » des vieux matériels militaires. On peut trouver des « chars à louer » pour des manœuvres ludiques. Cela fait partie des attractions estivales proposées par la ville qui attirent un nombre important de visiteurs.

Nous entrons par la porte centrale et croisons quelques pensionnaires dans les couloirs. Aux murs, des affiches de châteaux français offertes par Etienne, dont les cadres ont été fabriqués par les résidents au cours d'ateliers récréatifs. Ces « tableaux » ornent le couloir de droite surnommé « la rue des Français ». Dans une salle atelier on voit les réalisations des résidents : bougies, œufs de Pâques, boules de Noël, petites poupées de chiffon, découpages, dessins... proposées à la vente. La personne que l'on voit est bénévole, ancienne professeur d'histoire. Sur le chemin du retour, on passe devant la grande maison que Dariusz répare petit à petit. Etienne l'appelle le « château du baron Dariusz Czerniawski » et Dariusz lui répond en allemand : « ce n'est pas mon château, c'est ma ruine ». Laure s'imagine que Dariusz est d'origine noble. C'est bien le cas puisque tous les polonais dont les noms se terminent par « Ski », (comme « de » en France ou « von » en Allemagne), sont des nobles.

On entre dans une salle durant un cours d'anglais destiné à des élèves de première année de lycée. Nous sommes reçus par le professeur d'anglais. Etienne fait un petit discours pour leur expliquer, comme il le fait souvent, qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. « Nous sommes sans doute des dinosaures pour vous…». Marguerite, la femme polonaise de Nicolas, traduit le discours d'Etienne, (qui ne parle pas polonais !), pour les huit élèves présents qui écoutent poliment. Au-dessus du tableau on remarque une croix chrétienne et l'emblème national, l'aigle couronné. Sur le mur de droite, un tableau avec des maximes anglaises, des listes de verbes anglais à particule. Laure prend des photos mais malheureusement à contre-jour. On ne voit pas grand-chose.

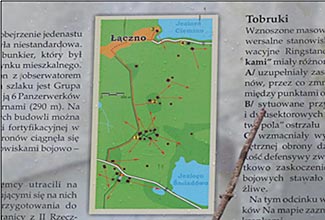

Visite d'un bunker et de ses souterrains, près du lac Smiadowo. Ces passages souterrains faisaient partie de la ligne de défense d'environ 200 km, construite vers le sud depuis la mer baltique à partir de 1930. Lors du Traité de Versailles (28 juin 1919), l'armée allemande avait été restreinte à cent mille hommes, petit à petit, elle s'est accrue à un million. La frontière polonaise du couloir de Dantzig était à environ 50 km. Les Allemands ne craignaient pas les Polonais mais les Russes : ayant perdu à Stalingrad, les Allemands avaient peur que l'armée rouge ne vienne, aussi ont-ils renforcé leur ligne de défense. Les soldats pouvaient se voir d'un bunker à l'autre. De la tour, il était possible de tirer à 360°. À l'époque, la forêt n'existait pas. Il y avait aussi des puits pour une personne, on en voit quelques-uns dans les prés. La coupole métallique de la tour a été volée. La tour avait été comblée de sable, mais à présent, une association de bénévoles la dégage. La partie habitation allemande a été dynamitée. La largeur des murs est d'environ un mètre. Un ascenseur permettait d'y descendre des armes et de la nourriture.

Nous allons ensuite au cimetière russe municipal de Borne Sulinowo. À l'entrée, un monument surprend. Il a été érigé à la mémoire d'Ivan Pogoubni, avec ses dates, 1926-1946. Sur un socle, fraîchement repeint de peinture brillante, se dresse à la verticale un tronçon de manche vert vif duquel dépasse une main droite rose, les doigts figés sur la gâchette d'un pistolet mitrailleur recouvert de peinture noireC'est ainsi que l'homme a été retrouvé mort, abattu par un Polonais et qu'il a été considéré comme un héros de la libération par les Soviétiques. Le monument avait été érigé au centre de Borne Sulinowo, et a été déplacé lorsque les Russes sont partis, et à ce jour, n'a jamais été profané.

Environ quatre cents personnes ont été enterrées au cours des quarante-sept ans d'occupation soviétique. Deux cent vingt-six ont été identifiées, cent trente-huit portent juste la mention « inconnu ». Étaient-ce des traîtres, des déserteurs ? Le cimetière est situé sur un terrain en pente dans un écrin d'herbe et de forêt ; les nombreuses tombes y sont matérialisées par des triangles de métal portant une inscription identitaire ou la mention « inconnu », posés sur des pierres carrées, évoquant un ordre géométrique incrusté dans la nature. L'effet est assez magique. Ce cimetière est toujours en activité car des Russes sont restés ou se sont intégrés à la population. Les grilles de fer forgé qui entourent certaines tombes proviennent de cimetières allemands dont la croix a été recouverte de l'étoile rouge. Une tombe arbore le motif du chêne, symbole de la ville et de la résistance à la vie. Des tombes d'enfants, par exemple, Khokhriakov Stanislav Grigorievitch (1940-1948), une autre, beaucoup plus récente, Olia Dobanova (1983-1984), avec des jouets qui ont l'air encore plus récents, (sur la photo dans le couloir de notre hébergement, ce sont d'autres jouets). Bondartchouk Vitalyi Konstantinovitch (1947-1949), il y a un petit moulin à vent en plastique moderne. Des symboles pour adultes sur d'autres tombes : un bout de pain et un verre de vodka pour la route. Même après le départ des Russes, le cimetière a été respecté. On n'aperçoit qu'une croix. Les Polonais ont clôturé le terrain pour éviter les dégradations qui pourraient être causées par des animaux sauvages, c'est la commune qui gère l'entretien. Lors de travaux, les ossements trouvés ont été mis dans un ossuaire. À la Toussaint, des gens viennent avec des cierges et des fleurs. Nicolas DELESALLE me dit que si l'on ne peut pas se recueillir sur la tombe de ses proches, on va fleurir des tombes du cimetière de proximité.

Samedi 23 septembre

Visite du Musée Photos des deux fresques dans le couloir d'entrée du musée (ci dessus)

Visite du Musée, situé au rez-de-chaussée de notre bâtiment. C'est une grande salle moderne un peu sombre avec des sièges, entourés d'écrans interactifs. Les murs y sont couverts de fresques, photos, peintures, dessins, cartes. Des costumes sont exposés : à l'entrée, l'uniforme d'André AUPETIT, et aussi celui de Bernard Jacheet, le père d'Etienne. Sur les bas-côtés, de nombreux objets que Dariusz a pu rassembler durant toutes ces années. L'espace est divisé en trois périodes-sections : les prisonniers Français et Polonais, les Russes, les Allemands. Trois vitrines centrales reprennent les trois domaines.

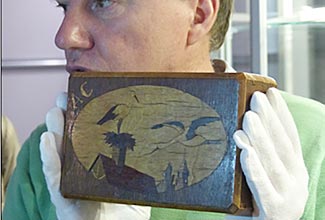

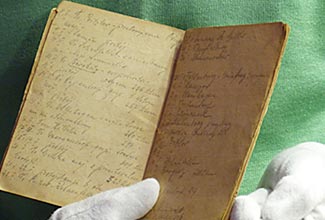

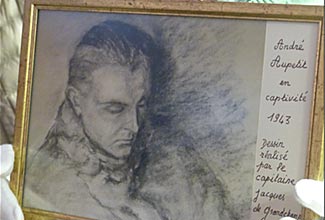

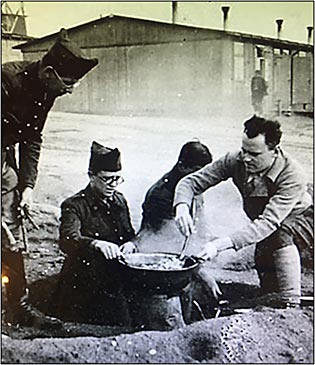

La première vitrine Dariusz enfile des gants blancs et nous montre avec une grande délicatesse certains objets fabriqués par les prisonniers français. Une poupée, dont la tête est en papier mâché et les vêtements taillés dans une chemise d'uniforme d'été, a été achetée par le lieutenant DUTHIL avant l'un des deux Noëls passés à l'Oflag IID, pour l'envoyer à sa fille Colette qui l'avait surnommée « Oflagette ». Un singe en métal doré au-dessus d'une coupelle pour faire un cendrier. Une petite boîte à bijoux en forme de poste de radio, un brasero qu'on appelait « schubinette » (car inventée par un prisonnier venant du camp de Schubin – Oflag XXIB), objet indispensable à la survie des prisonniers car il permettait de faire la cuisine et de se réchauffer sans utiliser autre chose comme combustible que des boulettes de papier très serré. Une boîte en marqueterie représentant deux cigognes : la femme cigogne attend au nid le mâle qui revient vers elle. Assiettes ou gamelles originales. Souvent, c'était la famille qui envoyait le matériel ou les outils qu'on lui avait commandés. Des aquarelles, des carnets, un portrait d'André AUPETIT daté de 1943, signé par Jacques de GRANCHAMP et de nombreuses plaques métalliques d'immatriculation en aluminium de prisonniers polonais. A l'arrivée les prisonniers passaient à l'enregistrement, se faisant établir une carte de police avec photo. La plaque comportait le numéro d'immatriculation de prisonnier et la référence de l'Oflag, immatriculation qui les a suivis lors des transferts de camp de l'Oflag IID à l'Oflag IIB. « L'ensemble est suspendu par une cordelette grise autour du cou comme nos anciens scapulaires. Il nous chatouillera la poitrine pendant cinq ans » écrit Raymond GANGLOFF, un officier prisonnier (témoignage sur le site de l'Amicale). On nous montre un très beau livre intitulé Block IV, textes et dessins réalisés par ses « habitants », scanné en totalité et visible sur le site de l'Amicale. Une plongée littéraire et artistique émouvante dans la vie et les états d'âme des prisonniers. Le carnet d'un officier polonais trouvé à 500 km à l'Ouest. Les polonais ont également effectué une longue marche vers l'ouest depuis l'Oflag IID de Gross-Born, commencée début Janvier 1945.

Découvrir tous ces objets soigneusement retrouvés, conservés et manipulés par Dariusz, ou donnés par des familles françaises et polonaises, fut très émouvant : grâce à eux nous avons pu imaginer la vie quotidienne de nos pères et admirer leurs ressources intellectuelles et les trésors d'ingéniosité déployés pour faire face à leurs conditions de vie difficiles (Nicole BIERRY). Avant Noël, ils fabriquaient des objets et des poupées que leurs camarades pouvaient acheter pour envoyer à leur famille. Grâce à leur solde qui continuait, en partie, à leur être versée par Vichy, les prisonniers avaient de l'argent, de faux Reichmarks, valables uniquement à l'intérieur du camp.

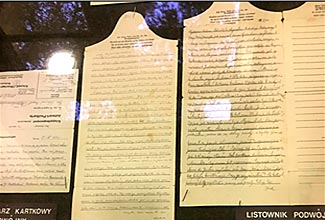

Etienne parle ensuite de la censure au camp. L'équipe de censure était composée de quinze censeurs, mais plus nombreux au début quand le camp contenait plus de six mille prisonniers. Il n'est pas étonnant que le courrier ait mis beaucoup de temps lorsqu'il y avait six mille prisonniers. A la fin, quinze censeurs s'occupaient de trois mille officiers. (Photos du service de censure dans l'article sur ce sujet dans le bulletin de 2016).

Puis, on parle de la bataille de Mers el-Kebir en Algérie, dernière étape de l'opération Catapult lancée par Churchill. Roger Ikor écrit dans son livre que cela a été un tournant politique essentiel dans les camps : il y avait les « pour » Mers el-Kebir et les « contre ». En novembre 1942, eut lieu le sabordage des navires français basés dans le port de Toulon afin qu'ils ne tombent pas aux mains des allemands lors de l'invasion de la zone sud. Voir aussi le film, Operation Crossbow (Opération Arbalète), scénario romancé de Michael Anderson en date de 1965 retraçant la série de bombardements aériens effectués en Allemagne par les Alliés contre des rampes de lancement de bombes volantes V1 et de fusées V2 de décembre 1943 à 1945. Le responsable scientifique, Werner von Braun (1912-1977) qui faisait les essais de V1 à Peenemünde au bord de la Baltique, puis au camp de concentration de Dora (dépendant au début du camp de concentration de Buchenwald, créé en août 43, avant d'être un KZ à part entière), où avait lieu la production dans les tunnels desquels les V2 étaient construites par les déportés), s'est rendu aux Américains à la libération ; il a ensuite été responsable des programmes spatiaux américains, avec Gemini et Apollo.

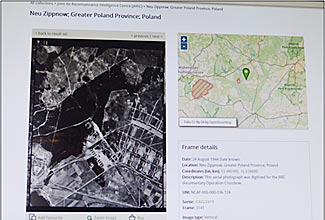

On peut voir sur l'un des écrans interactifs, des photos aériennes du camp de Gross-Born (IID) et aussi du stalag russe voisin 302. Site NCAP, onglet, « Rederitz », New Zippnow, Greater Province Poland, (lien : http://ncap.org.uk/frame/6-1-1-15-352). Sur un autre site, on devine les traces géologiques de l'emplacement de l'Oflag, situé à côté du « Camp de pierre » (Westphalenhof), situé à une quinzaine de kilomètres au Nord du camp principal de Gross Born. =(http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=fr&gui=new&sessionID=1948745). (Voir articles au sujet de ces deux sites dans les revues de l'Amicale des années passées).

On visualise le remblai de la voie ferrée à voie unique qui déposait les prisonniers. Les rails ont été enlevés. On emprunte avec émotion le chemin aux pavés d'époque qui mène au camp, chemin suivi par les prisonniers français à leur descente du train. C'est la première fois que nous foulons la terre qu'ils ont eux-mêmes foulée, ici à Gross-Born, et plus tard à Arnswalde.

En 1994, Bertrand de Cuniac avait reconnu les lieux, non balisés et enfouis sous la végétation luxuriante. A l'été 1999, Etienne découvre qu'un monument avait été érigé par l'AK (résistance polonaise obéissant au gouvernement de Pologne en exil à Londres), à la mémoire des prisonniers polonais, avec, au centre, une tête de Christ, mais sans mention des officiers français. En accord avec le général jean SIMON, alors président de l'Amicale, Etienne a envoyé un drapeau. En 2001, grâce à la participation du docteur Bolesław PAWLOWSKI, une cérémonie avec dépôt de gerbe a été organisée en présence de scouts et de militaires. A cette occasion les français ont apporté une plaque dont le texte a été écrit par le général jean SIMON et traduit en polonais. En 2003, le monument dédié aux Français fut inauguré par Etienne avec un texte du général Jean SIMON. C'est l'école de Borne Sulinowo qui est chargée d'entretenir ces lieux. Etienne prononce quelques mots à la mémoire d'André Rabin (1918-1942), sa famille étant restée sans descendance, il indique que l'Amicale est en quelque sorte sa seule famille. Laure et François déposent une gerbe, une minute de silence est observée, les photophores sont disposés en « Croix de Lorraine » à la demande d'Etienne. Nicolas et Marguerite déposent des bougies devant le monument à la mémoire des prisonniers polonais. On observe une autre minute de silence, les Polonais chantent « la Marche de Dobrowski » (« Mazurek Dąbrowsckiego »), puis, nous, le premier couplet de « La Marseillaise ».

C'est une cérémonie très digne qui nous unit les uns aux autres à travers notre mémoire personnelle envers nos pères et la nature si majestueuse qui a envahi ce lieu autrefois chargé de tant de douleur.

Puis nous montons dans la forêt sous une petite pluie fine. Nous nous arrêtons devant une grande croix, faite par le même artiste, Zigmund Wujek, érigée en haut de trois marches de pierre, vestiges de l'entrée du premier baraquement A du Block IV. En 2012, la messe avait été dite au pied de cette croix. Etienne signale une inexactitude de Tomasz SKOWRONEK, ingénieur forestier du lieu, concernant l'endroit où la croix a été placée : la Chapelle du block IV était dans la baraque B, et non pas dans la baraque A. Nous déposons de nouveaux des bougies. A quelques 20 mètres, nous découvrons l'emplacement du cimetière où furent inhumés cinq officiers français.

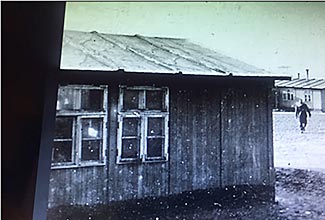

Nous continuons à monter dans la forêt vers les vestiges des quatre baraques suivantes. La nature a repris ses droits, des arbres et des plantes ont poussé mais on remarque malgré tout de grands espaces rectangulaires où le sol est aplani, vestiges des emplacements des anciennes baraques sur lesquels on trouve encore des fragments de briques rouges qui formaient le sol à la base des constructions en bois. Pour visualiser le volume de ces baraques, Etienne demande à quatre participants de se mettre aux quatre coins de l'un de ces espace : c'est vraiment petit ! Il y avait donc cinq baraques dans lesquelles se répartissaient environ sept cents cinquante prisonniers. Une baraque était divisée en quatre Stube (chambrées). Ils étaient alors quarante-huit par chambrée. Le nombre de prisonniers a baissé ensuite, il a été divisé par deux entre le début et la fin de la guerre. De six mille officiers, le camp est passé à trois mille, après que les anciens de la Première Guerre Mondiale, les chargés de familles nombreuses, les sanitaires eurent été rapatriés. Tous les baraquements ont été ensuite détruits par les Soviétiques quand ils sont arrivés en 1945.

Etienne explique qu'à leur arrivée, les prisonniers étaient fichés, photographiés et enregistrés. Les Oflags (et les Stalags) étaient répartis sur le territoire allemand découpé en zones militaires numérotées. L'emplacement du camp est aujourd'hui balisé par des bornes de granit sur un lieu nommé « Teufel Heide », « la lande du diable ». Au bout de quelques temps, chaque prisonnier eut droit à deux cartes et deux lettres par mois. Les colis étaient ouverts en présence des prisonniers qui devaient se munir de récipients car tout était vidé devant eux (cela rappelle le récit de Soljenitsyne, Une journée dans la vie d'Ivan Denisovitch).

On arrive au premier « cimetière » du camp russe, qui était plutôt un charnier. L'Oflag étant sur un monticule (favorable à l'écoulement des eaux, voir le livre de Louis Rolland), il était possible pour les prisonniers français de voir, le long de l'allée en contrebas, les tombereaux remplis des corps nus des soldats russes du Stalag 302 situé juste à côté, que des hommes en piteux état déversaient les corps de leurs camarades morts dans des fosses communes. D'après l'exhumation qui a eu lieu en 2002-2003, il y a eu près de dix mille morts dont 950 dans cette fosse immédiatement voisine du Block IV de l'Oflag IID. En 1941, les prisonniers ont pu voir les trains partir vers l'est avec des chars, canons, troupes, etc…, et ils en revenaient avec des prisonniers russes. C'était le début de l'opération « barbarossa ». C'est sans doute à la vue de ce spectacle macabre que le père de Geneviève TILLARD a trouvé son inspiration pour fabriquer la tête de Christ en papier mâché qui est actuellement dans l'église de Choszczno que nous verrons dimanche. Et le 18 mars 1942, les prisonniers ont certainement dû entendre les coups de mitraillette qui ont blessé Rabin à la sortie du tunnel.

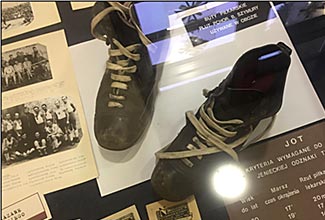

Dans la partie plane du camp, les prisonniers avaient délimité un terrain de foot qui devenait patinoire en hiver. Concernant le sport pratiqué par les prisonniers en captivité, consulter la thèse récente de Doriane GOMET sur le site TEL : Sports et pratiques corporelles chez les déportés, prisonniers de guerre et requis français en Allemagne durant la seconde guerre mondiale (1940-1945). Education. Université Claude Bernard - Lyon I, 2012. Français : (https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00872295).

Etienne nous parle des tunnels d'évasion que des prisonniers ont essayé de construire, le sol sablonneux se prêtant à des travaux de creusement. Le problème était de faire disparaître les masses de terre dégagées des sous-sols. Il y eut un bon nombre de tentatives, beaucoup se terminant aux arrêts de rigueur. Le premier tunnel a été construit en 1941 par huit officiers, groupés en binôme, dont le futur général de Lardemelle qui parlait allemand. Ils ont fabriqué des vêtements civils et ont pris des billets de train à Zippnow en discutant allemand entre eux. Le lieutenant de Boissieu et deux camarades, Jacques BRANET et Alois KLEIN, ont gagné à l'est les lignes russes par le train. L'autre tunnel, par lequel est sorti André Rabin et seize autres officiers en mars 1942, était très sophistiqué. Des coupes longitudinales et transversales furent réalisées avec grand professionnalisme pendant la construction du tunnel de 117 mètres de long qui partait du Bloc II, baraque 35 – stube 2 (voir dans le site et FLAMENT, page 362).

Au début, chaque bloc était entouré de barbelés, le passage entre les différents blocs était impossible sauf dérogation spéciale. Grâce à des négociations acharnées (voir Roger IKOR), Les communications redevinrent possibles au bout de quelques mois ce qui a permis une circulation plus facile entre les blocs, favorisant, en particulier, des échanges universitaires (voir FLAMENT).

Le Bloc IV Dans le premier bloc IV, situé hors de l'Oflag, près du « camp de pierre », appelé aussi « Protectorat », à environ 1 kilomètre à vol d'oiseau de l'Oflag IID de Gross-Born, se trouvaient ceux qui avaient été pris, en juin 40, à Dunkerque (voir le livre Block IV). Est-ce le cas du père de Laure et de Nicolas ? Laure a lu des récits qui divergent sur ce point, celui de Roger IKOR ou de Bernard LANDAS *. Tous les prisonniers connaissaient le « camp de pierre » car ils y allaient parfois pour subir une séance d'épouillage.

* Roger Ikor écrit, dans Pour une fois écoute mon enfant, que les premiers arrivés allaient au Bloc III (p. 153). Bernard Landas, pris à Dunkerque, écrit que ce sont les derniers arrivés qui seront placés au Bloc IV près du Camp de pierre, faute de place (Synthèse de l'Exposé conférence page 18).

Le panneau 14 de l'Office National des Forêts est intitulé « Marche de la mort ». Il rend compte des marches forcées effectuées par les Polonais à la fin de la guerre, parcourant de 500 à 700 kilomètres du camp de Gross-Born à Sandbostel, entre début janvier et le 28 mars 45. Etienne nous raconte une anecdote sur les déportés de Neuengamme en fin avril 1945. Alors que les alliés avaient prévenu qu'ils bombarderaient tout navire n'étant pas dans un port constitué, les Allemands, sachant très bien ce à quoi ils les exposaient, transfèrent 7500 déportés du camp de Neuengamme sur des bateaux (Cap Arcona – Thielbeck - Athen) qu'ils font partir en mer. Ces navires furent bombardés par les chasseurs de la RAF comme les alliés l'avaient annoncé. Il n'y eut que 500 survivants.

Seule la pluie répand des gouttes de larmes Que les cris se fassent entendre dans le silence éternel

Est venu pour nous un moment de commémoration. Nous plaçons des photophores à la mémoire de ces hommes sacrifiés.

Fin de parcours

On parcourt à pied le chemin qui va jusqu'au lac où certains prisonniers ont pu bénéficier de rares sorties à l'été 41 (voir les photos d'époque). Plus loin, au milieu de la forêt, on voit les restes d'un système d'épuration des eaux, une profonde fosse en brique munie d'une échelle est visible, sans protection ni système de sécurité. Il y en avait d'autres, moins profondes, dans le camp. Sur la route du retour, nous nous arrêtons au bout d'une voie pavée, vers Deutsche Krone (Wałcz) : c'est le chemin qu'a parcouru Bertrand de Cuniac et son camarade lors de leur évasion en mars 42. Ils ont marché trente kms, puis ont pris le train jusqu'en Belgique, mais se sont fait reprendre, bien que munis de faux papiers de travailleurs français à Dantzig. Ils n'ont pas été crus par la police allemande. Treize sur les dix-sept évadés ont été repris et ramenés au camp, enfermés dans la même baraque au centre de l'Oflag IID. Un homme âgé apparaît dans le jardin de la dernière maison avant la forêt. Jean- Pierre et Etienne vont tenter de lui poser des questions, mais il n'a jamais entendu parler de cette anecdote. Il n'habitait pas la région à l'époque des faits.

Le parcours ce cette journée est magnifique, même si le revêtement de la route est rudimentaire (« C'est le Paris-Roubaix », dixit François) en cette fin de journée ensoleillée, les arbres élancés commencent à se parer des couleurs d'automne, on aperçoit, et on entend, de nouveau des vols de grues dans le ciel, migrant par petits groupes vers le Sud. Quelle plénitude.

Au retour, Laure retrouve dans « Le Lien N°153 » (elle a enregistré le CD sur son ordinateur), les numéros de Bloc et de Stube du père de François à Arnswalde. « André Borel : IIB 1/226 », ce qui signifie : « Oflag IIB, Block 1, Chambre 226 ». Le soir après le diner, Laure fait une nouvelle visite au Musée pour prendre des photos.

Dimanche 24 septembre

Matin. Promenade libre au « Casino » par un beau temps d'automne ensoleillé très agréable. De nombreux groupes, dont deux camions de jeunes militaires polonais en uniforme. Laure et Nicolas engagent une conversation avec un jeune soldat polonais. Ils sont en manœuvre dans le coin et profitent d'un temps de loisirs mais ne connaissent pas grand-chose de toute cette histoire. Nous redescendons un moment au bord du lac pour prendre des photos du groupe. Jean-Pierre prend des photos du lac. Une petite barque de pêcheurs revient, l'un des deux pêcheurs fait signe, Jean-Pierre répond. On voit le pêcheur rentrer à terre avec son filet. Il dit que le lac est vide, qu'il n'y a plus de poissons, étonné qu'une Française parle russe.

Messe. L'église, ancien cinéma du temps soviétique, est pleine, de tous âges, une soliste est au fond, dans une tribune où se trouve l'orgue manuel. Les paroles des chants et cantiques sont affichés sur un panneau lumineux à gauche dans le chœur. Huit enfants de chœur à gauche, trois servants de messe et lecteurs à droite. Longue introduction du prêtre pour présenter notre délégation, il la mentionne aussi dans le sermon en faisant allusion à la tête de Christ fabriqué en papier mâché par le père de Geneviève TILLARD, (récemment disparue, la messe est à son intention et à celle de Pierre MARTIN, lui aussi décédé début Juillet – ils étaient tous deux membres du conseil d'administration de l'Amicale), en réaction au spectacle des charniers russes qu'il voyait du bloc IV. La tête de Christ a été posée sur l'autel durant la messe, à la demande d'Etienne. Le prêtre dit que nous devrions avoir un tel Christ dans le cœur, (au déjeuner, Gabriela et Marguerite nous font, en français, un résumé du sermon). Le triptyque au-dessus de l'autel est une reproduction d'un triptyque qui a été fait par des prisonniers polonais, à l'Oflag IIE situé à Neubrandenburg. Après la messe, on va dans la chapelle latérale dédiée aux anciens prisonniers. Le triptyque original, en papier mâché, se trouve au-dessus de l'autel. Il a été réalisé en janvier 44 par des prisonniers polonais. L'auréole de la Vierge a été fabriquée avec des fragments de boite de conserve.

La sculpture du Christ est en temps normal placée sur un socle au-dessus de la porte : en sortant on peut la voir en s'inclinant.

Déjeuner dans un restaurant récent en bordure du lac, le « Marina », très agréable, la terrasse est en forme de bateau à voile. Les bords du lac sont aménagés en plage sablonneuse, bondée en été d'après les photos, aujourd'hui vide, malgré le beau temps. On retourne au Musée/Hébergement à pied, par un chemin ombragé très pittoresque. C'est curieux de voir si peu de monde se promener un dimanche après-midi. Mais il est vrai que la ville n'est pas très peuplée, (4800 habitants), et que les espaces sont vastes.

Deuxième visite au camp de Gross-Born et ses environs, en voiture. Nous voici à Zippnow (nom allemand) qui est actuellement Zippniewo (nom polonais), devant la gare par laquelle les prisonniers sont arrivés. Dans ses carnets, Maurice Guillon raconte qu'ils sont arrivés de Mayence (Mainz) le 21 juin après 3 jours de « fer » dans des wagons à bestiaux. A cette époque ils étaient dans l'incertitude totale, ils ne savaient pas pour combien de temps ils en prendraient. C'est par là que sont arrivés ceux de Dunkerque (Laure : mon père est-il arrivé là de Dunkerque le 20 juin ?).

Nous reprenons la voiture pour rentrer, nous allons vers le Camp de pierre et nous nous arrêtons sur la route en contre bas de l'emplacement du premier Bloc IV. Le site de cet ancien bloc est envahi par une forêt touffue. Etienne l'a déjà visité après avoir découvert avec Dariusz des éléments sur une carte d'état-major au 1/25 000ème en comparant avec un plan dessiné dans le livre block IV. L'emplacement est visible sur le site NCAP (National Collection of Aerial Photography) sur les anciennes photos aériennes, sous l'onglet Rederitz (voir plus haut, Musée). Nous contournons à pied cet espace de forêt pour accéder à l'étang qui se trouve à proximité, le lac (Jezioro Busino). Il y a des roseaux, des arbres. Une beauté sauvage et calme. Etienne nous précise qu'il y a des castors. Un pécheur à la ligne, des pontons de bois par endroit attestent de l'activité ludique en bordure des rives.

On reprend les véhicules. Nous retournons vers l'Oflag de Gross-Born, nous retournons au cimetière russe. Toute cette expédition fixe mieux les lieux dans nos mémoires.

Le soir nous sommes accueillis par Dariusz, un peu contrarié par notre retard. Toute l'équipe nous attendait. Un barbecue avait été préparé dans un espace jardin de l'autre côté du lycée collège. Nous nous asseyons en cercle autour du feu et, munis de longues piques, tentons vaillamment de faire griller nos saucisses. Salades, dessert et vin à volonté.

Dariusz nous présente Elzbieta, une jeune femme polonaise aux cheveux blancs très engagée dans une collaboration franco-polonaise, avec laquelle est prévu l'organisation d'un jumelage entre l'EPIDE (Etablissement Pour l'insertion des jeunes dans l'Emploi), de Cambrai et son institution. Ses élèves sont en situation difficile et elle pense ne pas pouvoir en engager plus de dix dans ce projet. Elle emploie l'expression « orphelin européen » pour caractériser les jeunes mineurs, souvent laissés à eux-mêmes en garde auprès de leurs grands-parents ou d'autres membres de leur famille, dont les deux parents sont partis travailler en Europe occidentale.

Lundi 25 septembre

Départ pour Woldenberg, l'Oflag IIC de Woldenberg (actuellement Dobiegniew, à environ 50 km au sud d'Arnswalde, où étaient détenus environ six mille prisonniers polonais : en majorité des officiers, dont le grand-père de Woyzeck qui nous accompagne, mais aussi des « hommes de rang » (non gradés). Il pleuviote. La route est magnifique : des forêts de pin sylvestre aux troncs longs et fins, rouges et serrés bordent la route, ainsi que des bois de bouleaux plus aérés aux troncs noir et blanc. Ces paysages me rappellent ceux des films du cinéaste polonais Wajdja (Laure).

Musée de Woldenberg Repère historique devant la carte : le couloir de Dantzig coupe l'Allemagne en deux. Les premiers coups de canon de la deuxième guerre mondiale ont été tirés dans la presqu'île de Westerplatte. C'est l'incident de Gleiwitz qui déclenche la guerre*. Plus tard, après les accords de Yalta (4-11 février 1945 entre Roosevelt, Churchill et Staline), le territoire Polonais sera « poussé » vers l'Ouest. Les frontières polonaises bougent donc d'Est en Ouest : pour deux km2 perdus à l'Est, ils ne récupèrent qu'un km2 à l'Ouest où la terre est meilleure. Gdansk était zone franche.

* L'incident de Gleiwitz du 31 Août 39, a été monté de toutes pièces par Himmler – des prisonniers de droit commun allemands déguisés en soldats polonais attaquent une radio allemande justifiant ainsi la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Pologne le 1er septembre 1939. Les prisonniers de droit commun seront tués par les allemands durant la bataille.

* L'URSS a nié sa responsabilité dans le massacre dès qu'il fut révélé par les militaires allemands ainsi que durant toute la guerre froide et en a rendu l'Allemagne nazie responsable. Mais en 1990, Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev a reconnu que ce massacre avait été ordonné par les responsables soviétiques. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Katy%C5%84).

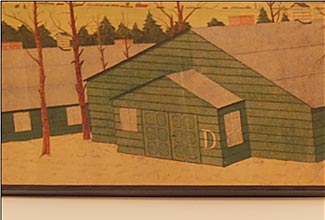

Reconstitution d'une chambrée : des châlits de trois lits superposés, collés les uns aux autres, une table et quelques tabourets, ce qui représente 1m2 par personne. En hiver, la température intérieureétait de 4-6 degrés, avoisinait parfois les 0 degrés, avec des champignons d'humidité aux murs, des ampoules très faibles de 15/20 watts.

En sortant, nous avons droit à un sac-cadeau, contenant, entre autres, un livre sur le musée (hélas, uniquement en polonais), une médaille commémorative (1939-2017), des dépliants.

Maintenant, direction Choszczno.

La ville a été détruite à 80%, puis reconstruite rapidement et de façon anarchique pour pouvoir accueillir les familles qui venaient de l'est. Néanmoins, elle fête ses sept cent ans. Jean-Pierre et moi déposons une gerbe au monument érigé au centre de la ville à la mémoire des prisonniers polonais et français, encadrés chacun par un officier polonais. C'est en ville, donc, quelques passants s'arrêtent pour regarder. Derrière le monument, un mur commémoratif d'un autre genre, pour célébrer des victoires cyclistes dont celle d'un polonais qui fut prisonnier de l'Oflag IIB. Accompagnés par les officiers polonais nous nous arrêtons à la gare de Choszczno par laquelle nos pères sont arrivés en mai 1942, entre le 15 et le 17 mai 42 (le 15 pour le père de Laure et de Nicolas). Ils ont traversé la ville par la rue principale pour rejoindre l'Oflag IIB d'Arnswalde.

C'est ici que les unités de prisonniers français ont croisé les prisonniers polonais durant les trois jours qu'ont duré les transferts entre prisonniers français de l'Oflag IID et prisonniers polonais de l'Oflag IIB ; les Polonais faisant le chemin inverse des Français. Leurs trains se sont croisés, et pendant deux nuits, des Français et des Polonais ont partagé les mêmes camps. Etienne raconte que lorsque les Français quittèrent le camp de Gross-Born, douze officiers polonais qui les remplaçaient avaient ouvert leur pèlerine, chacun portant une lettre. L'ensemble représentait avec les douze lettres, la phrase « Vive la France ». En guise de remerciement, lors de la commémoration de 2012, treize Français de la délégation portaient les lettres « Vive la Pologne », « Kek jeyé Polska ». Le major Lewandowski, le commandant de l'époque, avait participé à la cérémonie de Choszczno (sur les photos, il a une étoile et deux barrettes noires sur la poitrine).

Déjeuner dans un restaurant en face de l'ancien lycée de Gabriela en bordure du lac enclavé dans la ville. Une vaste tablée composée des personnes suivantes : les deux officiers polonais et Marek ZUCHOWICZ, le représentant du Maire (le Maire est en vacance à l'étranger), le responsable de la communauté de commune (malade, il fait juste un discours et s'en va), deux photographes. Déjeuner absolument exquis, d'une grande finesse. Nous recevons des cadeaux touristiques : un pot de miel, une brochure touristique, un tableau d'une vue de la ville, des marque-pages, une tasse, tout ceci portant l'inscription « I love Choszczno », nos pères auraient peut-être trouvé cela cocasse.

En voiture vers le site de l'Oflag IIB, caserne de l'armée polonaise depuis la fin de la guerre.

On entre dans le périmètre de la caserne, l'emplacement de la grille n'a pas changé. A gauche, un monument a été inauguré en 2005 par Etienne, sa sœur Claire et le petit-fils du lieutenant Prual, l'un des fondateurs de l'Amicale. On procède à une remise de gerbe et l'on pose des photophores. Les soldats, dont une jeune femme, sont au garde-à-vous, impeccables et deux hommes en arme sont placés de chaque côté du monument.

Le bâtiment en face, maintenant QG de la Division, de la logistique et du service de garde, était la prison, il y a d'ailleurs toujours des barreaux. Etienne nous raconte que son père y a passé huit jours après avoir été pris dans un autre bloc après le couvre-feu en train de soulever des lattes de parquet (Flament, p. 365). Autour du camp, les grilles et les parcelles de murs sont d'époque. De l'autre côté de la rue se trouvait la caserne allemande, dans des bâtiments construits à l'identique. C'était la seule vue, au-delà des barbelés, de ceux dont les chambrées donnaient sur l'arrière du bâtiment.

Une pièce Musée (« izba pamięci ») est installée dans l'ancienne Chapelle du régiment dans le bâtiment où était le service postal et les cuisines de l'Oflag IIB. La devise du bataillon est : « Bóg, Honor, Ojczyzna » (« Dieu, Honneur, Patrie »), le drapeau du régiment y est exposé. Au mur, des vues de la caserne du temps de l'Oflag, données par Etienne. Marek ZUCHOWICZ, (officier à la retraite, à présent civil responsable de logistique), a trouvé il y a 14 ans des documents, dans le grenier derrière une porte, pliés en huit du « Comité Gaulliste Républicain » (CGR). (Flament, p. 321). Sur un panneau figure une caricature du Lieutenant Prual et un placard de l'organe du CGR, Espoir, en date du 21 octobre 1944, annonçant la création de ce groupe et l'étendue de son action. Marek offre solennellement à Etienne la photocopie de deux lettres d'un prisonnier français à sa femme que le Lieutenant Maciag (trois étoiles au milieu de la poitrine) a achetées sur internet. Sur un autre panneau, se trouve la photo de l'ancien Président de la République, Lech Kaczyński, sa femme, des dignitaires de l'église et de l'état-major de l'armée polonaise, tués le 10 avril 2010 dans un accident d'avion, en route vers Katyn pour les cérémonies commémoratives des massacres d'officiers polonais. Wojciech me dit que les experts ont conclu que le pilote n'aurait pas dû atterrir à Smolensk pour cause d'épais brouillard, tous les signaux étaient au rouge, il avait été averti mais n'en a pas tenu compte.

Etienne raconte que le 25 août 1944, ayant entendu que Paris avait été libéré à la BBC ou radio Brazzaville captées grâce à des postes à galène clandestins dans le cadre du réseau d'écoute baptisé « ISF pour Ils Sont foutus », les prisonniers français ont fait circuler l'information de chambrée en chambrée à toute vitesse. A la grande surprise des gardiens, tous les prisonniers se sont présenté à l'appel en ordre, en uniforme le plus impeccable possible à l'heure dite (Flament, p. 320, 353). Habitués à une indiscipline chronique, l'officier allemand s'est fait traduire la raison d'un tel comportement. La réponse du colonel français fut mla suivante : « savez- vous que Paris vient d'être libéré ? Les témoins indiquent que les allemands sont partis rapidement, inquiets.

Etienne parle de l'orchestre du camp car on voit des photos de Paul CHALLINE, musicien et responsable du « jazz Challine », au piano. C'était le compositeur et chef d'orchestre attitré de ce groupe à Gross-Borne comme à Arnswalde. Jean-Pierre nous dit qu'il était en classe avec son fils. Et, sur le chemin du retour, Jean-Pierre, qui n'avait pas revu son camarade de classe depuis le lycée, réussit à trouver ses coordonnées et le contacte de la voiture ! Il viendra à l'AG de l'Amicale le dimanche 1er octobre 2017. La marche de retour Etienne nous parle de la marche de retour. En janvier 1945, talonnés par la ligne de front russe qui se rapprochait à l'est, l'armée allemande, la Wehrmacht, reflut vers l'ouest en emmenant les prisonniers. Le 29 janvier 1945, au cours de la matinée, c'est le grand départ, hormis quarante-sept prisonniers trop épuisés pour marcher, ou d'autres, comme le père de Jean-Pierre qui a réussi à échapper à la poursuite des Posten dans les escaliers et qui a attendu les Soviétiques. Les prisonniers se mirent en marche par un temps glacé, -12°C, dans la neige et le vent. Ils avaient laissé leurs bagages à la Turnhalle, (le gymnase), (ils seront pillés et saccagés par les Allemands, puis par les Russes, voir photo, Flament, p. 704), mais avaient confectionné des traineaux de fortune, qui hélas devinrent inutilisables au dégel, pour emporter les plus précieux de leurs biens. Ils formaient trois colonnes de neuf cents hommes environ, (Le Bloc I partit en premier, voir Jusqu'à Bergen, p. 34), en suivant différents itinéraires, vu le nombre impressionnant de prisonniers, devant laisser les routes et voies praticables aux véhicules et civils allemands. Laure est entrée en contact par l'intermédiaire d'Etienne avec la fille d'un prisonnier qui se souvenait que son père leur avait dit qu'un industriel du textile du Nord nommé Delesalle, (le père de Laure et de Nicolas), marchait en tirant un pain dans la neige…

Arrivés à Waren, après trois cents kilomètres de marche forcée, les médecins français prisonniers furent chargés d'effectuer un tri. Les plus épuisés, (dont les pères d'Etienne et de Laure), effectuèrent le reste du parcours en chemin de fer, de Waren au Stalag XB de Sandbostel, les 25 et 26 février, où ils restèrent jusqu'au 6 mars, puis de Sandbostel à Wietzendorf, l'Oflag 83, les 6 et 7 mars, camp occupé déjà par des officiers italiens, prisonniers des allemands, ce qui donna lieu à des échanges et du troc, et où ils restèrent jusqu'au 6 mai, puis de Wietzendorf à Bergen (Jusqu'à Bergen, p. 223-224, 237). Un officier est mort d'épuisement à l'Oflag 83, l'abbé Barba (Un pauvre prêtre comme les autres – l'abbé Barba – livre écrit par le chanoine Mazerat). Le camp de concentration de Bergen-Belsen était à 3 ou 4 kms de la ville où les libérateurs anglais ont installés les français, ce fut un choc pour les prisonniers de voir les déportés (Jusqu'à Bergen, p. 238 et suivantes).

Les Anglais chassèrent les habitants et réquisitionnèrent leurs maisons pour y installer les prisonniers. Les officiers de ce groupe ont été libérés par les Anglais, en la personne du Major Coolney, le 22 avril 1945 et rapatriés par avion ou par camion en direction de la Hollande et de la Belgique. Ils ont ensuite pris un train, pour Valenciennes via Lille puis Paris, comme le père d'Etienne, entre le 8 et le 13 mai (Flament, p. 806) ou pour Lille comme ce fut le cas pour le père de Laure, arrivé en gare de Lille le 11 mai 1945. A Waren, les plus aptes, comme mon père (et l'abbé Flament, p. 735), ont continué bravement pour parcourir au total leurs 451 km à pied jusqu'à Soest, à l'Oflag VIA. Ils finirent ce périple en prenant le train à Salzwedel, en ayant passé soixante-douze heures enfermés dans les wagons, affamés. Les Américains bombardèrent le camp (six/sept morts et de nombreux blessés), aussi les prisonniers écrivirent en grandes lettres « P.O.W. » « Prisoners of War » sur la « Place Rouge », en face de la Turnhalle pour les faire cesser (Flament, p. 743). Ils ont été libérés le 6 avril et rapatriés en avion Douglas jusqu'au Bourget à partir du vendredi 19 avril.

Dans la cour, nous retrouvons bien la disposition des photos et croquis : une cour centrale autour de laquelle sont répartis deux bâtiments de chaque côté, les Blocs I et II à gauche, les Blocs III et IV à droite, séparés dans les deux intervalles par un « lavoir » devenu espace fumeur, et la Turnhalle qui ferme le côté de l'ouest, avec un bassin sur le côté droit qui n'existe plus. C'était dans la Turnhalle qu'avaient lieu les cours de sport, les représentations théâtrales et concerts, les cérémonies religieuses (photo, Flament, p. 704)

Ce sont des bâtisses solides et ouvragées (le linteau a des motifs sculptés) de trois étages surmontées d'un toit pointu (celui du Bloc I est d'origine), avec un entresol, où étaient les espaces de stockage et de réunion, dont l'atmosphère était absolument irrespirable lorsque les « schoubinettes » étaient en action pour faire la cuisine. Les portes de bois et les fenêtres à deux châssis d'époque qui restent sont peu entretenues, remplacées par endroit par d'autres, modernes, en PVC. Il y avait surpopulation dans le camp. Il faut imaginer environ neuf cents prisonniers dans chaque Bloc, donc environ deux-cent cinquante à trois cents à chaque étage. Les chambres doubles en milieu de couloirs étaient composées de seize châlits de trois étages, pour quarante-huit prisonniers. La plupart des chambres étaient plus petites. A chaque étage, les prisonniers pouvaient se rassembler dans un espace ouvert (jouer aux cartes n'était pas si facile à la lumière d'une faible lampe électrique). Il y avait bien un système de chauffage central, mais il ne marchait pas en permanence.

Visite du Bloc II. Nous entrons dans le Bloc II. Le Lieutenant Maciag nous fait la visite, manifestement il s'intéresse de près à l'histoire de sa caserne. Les chambrées sont maintenant des bureaux ou des salles de cours. Les murs (environ quarante-cinq centimètres d'épaisseur) forment un arrondi gracieux à l'encadrement de la porte. Il montre, dans certaines salles, tout ce qui est d'époque : le parquet de bois, les plinthes percées de trous (à présent bouchés) pour l'aération (il y en a environ dix par pièce), la rampe de bois, la volée de sept marches à l'entrée, l'escalier à chaque extrémité du bâtiment.

En quittant la caserne, nous sommes tous très émus par cette visite qui nous a permis de visualiser précisément la dure réalité de nos pères durant les trente-deux mois de leur captivité à l'Oflag IIB d'Arnswalde.

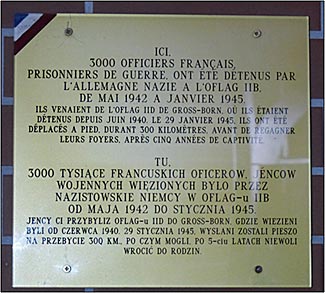

Nous nous rendons ensuite à l'église tout près de là. C'est le Père Lemieszko, l'ancien aumônier militaire et ancien curé de cette paroisse, qui l'a fait bâtir. Elle n'est pas encore terminée. Wojciech m'explique que les travaux subissent les aléas des fonds versés. C'est un bloc de béton brut, la devise de Jean-Paul II, « Totus tuus » inscrite sur le linteau de la porte. La plaque, offerte par Etienne en 2001, se trouve dans le narthex à l'entrée de l'église ; sur celle-ci figure un texte en français et également en polonais du Général Jean SIMON « Ici 3000 officiers français prisonniers de guerre ont été détenus par l'Allemagne nazie à l'Oflag IIB de mai 1942 à janvier 1945. Ils venaient de l'Oflag IID de Gross-Born où ils étaient détenus depuis juin 40. Ils ont été déplacés à pied durant 300 km avant de regagner leurs foyers après cinq années de captivité ».

Nous déposons gerbe et photophores. Nos dernières bougies sont déposées à l'extérieur, sous la grande plaque noire dédiée aux prisonniers polonais et français. Nous voyons le sacristain venu préparer la messe qui est ému de voir nos offrandes. Il donne à Etienne et Gabriela des nouvelles du Père Lemieszko, qui a pris la direction d'une autre paroisse le mois dernier.

Nous faisons nos adieux à Nicolas et Marguerite qui repartent vers Szczecin, et nous reprenons la route du retour, toujours aussi superbe. En chemin, Etienne freine brusquement, fait demi-tour, car son œil perçant a aperçu un spectacle très inhabituel : dans le terrain en bordure de la forêt, un troupeau de « treize bisons d'Europe », (Bison bonasus Linnaeus), sauvages paît tranquillement.

Nous voyant arrêtés, d'autres automobilistes s'arrêtent et prennent des photos. Encore un cadeau que la nature nous réserve.

C'est un plaisir, en arrivant au Musée de Borne Sulinowo, de voir des petites bougies disposées par Dariusz sur les marches de l'escalier traçant ainsi un « chemin de lumière » et sur la table joliment dressée. Encore un dîner délicieux et chaleureux.

Mardi 26 septembre

C'est aujourd'hui la cérémonie officielle à la Mairie de Borne Sulinowo. Tenue stricte de rigueur. Adam est en grand uniforme (avec la curieuse casquette militaire polonaise à angles droits qui n'a pas l'air de beaucoup tenir sur la tête). Nous nous rendons en rangs serrés à la Mairie, dans la Salle des Mariages. Les jeunes porte-drapeaux du drapeau du lycée collège des « Héros de l'Oflag IID » sont en train de répéter pour la cérémonie avec grand sérieux.

Il m'est difficile de consigner toutes les personnalités présentes, ni surtout tous leurs titres et qualités. C'est Dariusz qui mène la cérémonie, en tant que Président du Conseil Municipal, (élection séparée par rapport à celle du Maire), et Directeur du Musée. Après la cérémonie des drapeaux et les deux hymnes, les discours commencent, et c'est Gabriela qui assure vaillamment la traduction dans les deux langues.

Renata Pietkiewicz-Chmylkowska, la Maire de Borne Sulinowo, gratifie Etienne du titre officieux d'Ambassadeur de la ville en France. Il se fait inviter aux cérémonies qui commémoreront le 80e anniversaire de l'échange entre les prisonniers polonais et français entre l'Oflag IIB et IID que le maire de Choszczno pense déjà organiser en 2022. On lui offre un livre sur Sweta Jadwiga Krolowa, « Sainte Edwige - reine de Pologne », la patronne de l'église que l'on a vue hier. Un discours émouvant (et plus accessible parce que personnel), celui du Maire de JASTROWIE, (Jastrow avant 1945). Il raconte ses souvenirs d'enfance. Ses parents, instituteurs, étant très pris, dans les débuts du repeuplement du territoire dans l'après-guerre des années 46-47, il avait tout loisir de faire des virées en forêt avec les autres garçons de son âge. Ils ne connaissaient pas le passé de cette région, ni l'existence du camp IID, complètement enfouis, mais il leur arrivait de trouver des plaques de métal avec des inscriptions, c'étaient des plaques d'identité de soldats, jetées ou perdues. De plus, il a compris bien plus tard en faisant des recherches pourquoi certains arbres fruitiers avaient deux sortes de fleurs : dans le camp, des biologistes polonais menaient des expériences sur le croisement des fruits. Comme le camp s'étend sur plusieurs villages actuels, il conclut que ce lieu fait vraiment partie de leur histoire commune.

Dariusz et Etienne passent des gants de tissu blanc pour présenter les dons faits au Musée : - le sabre d'officier du père d'Alain Briottet, - un exemplaire du livre Jusqu'à Bergen, - des plaques d'identité, un tastevin donné par le groupe des Bourguignons, des photos, une médaille de la légion d'honneur et une croix de guerre, donnés par Madame VETOIS, fille du lieutenant Paul LACHAUD, - un livre de géographie portant le tampon de la censure. - Jean-Pierre vient présenter le drapeau nazi de l'Oflag IIB que son père avait arraché comme trophée en janvier 45 et qu'il a remis à son père à lui, officier polytechnicien, médaillé de la Grande Guerre, qui avait ramené des casques à pointe allemands après avoir détruit une place forte, lui prouvant ainsi qu'il avait, lui aussi, accompli un haut fait contre l'ennemi. Etienne montre ensuite le modèle réduit de la caravelle de Christophe Colomb, la Santa Maria, que son père avait construit durant la captivité à Gross-Born, en indiquant le chemin parcouru, depuis l'envoi par la poste à sa femme (après le transfert de camps) jusqu'au retour à Borne Sulinowo par transporteur routier, (Monsieur Podgurski passant par Valenciennes, chez la fille d'Etienne), qui méritait, depuis le temps, grandement une restauration effectuée par Monsieur Leszek Muzykiewicz. Etienne a sélectionné parmi les trois cent trente lettres et cartes de son père envoyées à sa mère, les seules phrases qui concernaient la construction de la caravelle, et en a fait faire une traduction en polonais par Tomasz, le petit-fils du docteur PAWŁOWSKI.

Après une collation, Etienne montre un power point du séjour qu'il vient de faire en Grande Bretagne dans les pas des marins de la France Libre. Une cérémonie eut lieu dans la nécropole de Brookwood proche de Londres où sont présentes dans différents « carrés militaires » des tombes polonaises, belges, tchèque, françaises (Français Libres), et du Commonwealth. A Cowes, sur l'île de Wight où étaient basés les chasseurs de sous-marins de la France libre, une cérémonie eut lieu pour commémorer le 75e anniversaire de la défense de la ville par l'artillerie d'un bateau polonais contre l'aviation allemande bombardant la ville, le Błyskawica, bateau visiblement bien connu par nos amis polonais.

Déjeuner dans un restaurant russo-ukrainien (photos). Retour à pied le long de l'avenue Niepodległości, avec un arrêt dans le magasin de la femme de Dariusz et à la poste. Dernière promenade le long du lac, puis lavage des voitures.

Avant le dîner, « Debriefing » qui commence par des remerciements à Etienne. Laure et Nicole ont concocté un dessin et un rébus plein d'humour sur un papier, chacun y a ajouté quelques phrases en souvenir. Elisabeth et Jean-Pierre offrent, en clin d'œil, un petit livre pour enfants trouvé à la Poste, avec le nom d'animaux sauvages que nous avons vus grâce à lui. On a tous apprécié le parcours qui a permis de fournir un cadre officiel à une histoire personnelle (François). On a admiré le Musée, son agencement, ses témoignages (Olivier), la délicatesse et le professionnalisme de Dariusz. Elisabeth souligne l'importance des souffrances partagées dans ce pays. Jean-Pierre conclut qu'à présent, c'est à nous de transmettre ce douloureux passage de la vie de nos pères.

Encore un dîner délicieux. Nous remercions chaleureusement nos hôtes, les cuisinières, Gabriela (que nous reconduiront à la gare de Stargard demain), et bien sûr Dariusz, qui ont tout fait pour nous rendre ce séjour agréable et profitable.

Mercredi 27 septembre François qui repart vers Toulouse part très tôt avec Elisabeth et Jean-Pierre qui vont passer quelques jours à Berlin. Nous reprenons la route de retour deux heures plus tard, sans encombres jusqu'à l'aéroport, où nous laissons Laure qui va également passer quelques jours à Berlin, pour nous envoler vers Orly, les yeux et la mémoire chargés de souvenirs très profonds.

"Texte : Isabelle Schwartz-Gastine assistée de Laure Delesalle et Etienne Jacheet Choix de photos et mise en page : Laure Delesalle Photos : Jean-Pierre Rochas, Laure Delesalle et Nicolas Delesalle »